2024年六安市经营主体发展情况报告

经营主体作为经济发展的核心力量,其数量、结构与活力一定程度上反映了经济的健康状况与发展潜力。2024年以来,为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,六安市先后召开市委五届八次、九次及十次全会,坚持以群众所盼、企业所需为导向,持续优化营商环境,激发各类经营主体活力。2024年我市经营主体总量突破50万,净增1.5万户、同比增长3.12%,全市经营主体持续健康发展。

一、新登记经营主体情况

(一)全年新登记经营主体总量下降但结构更优化。我国经济发展进入新常态,从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济结构调整和转型升级过程中,一些传统产业面临淘汰和转型压力,新兴产业的培育和成长需要时间,整体上导致经营主体增速有所放缓。同时,《公司法》修订后,注册资金认缴方式调整。这些情况,导致我市新登记经营主体较去年同期下降,但新登记经营主体结构进一步优化,企业比重较上年度提高2个百分点。

2024年,全市共新登记各类经营主体64934户。各类经营主体情况如下:新登记企业20229户(非私营内资企业1387户,私营企业18795户,外资企业47户),个体工商户44470户,农民专业合作社235户。

|

经营主体类型 |

数 量 |

|||

|

全年新设 |

占比(%) |

同比增速(%) |

||

|

合计 |

64934 |

100.00 |

-29.31 |

|

|

1.各类企业 |

20229 |

31.15 |

-24.44 |

|

|

其中 |

内资(非私营) |

1387 |

2.14 |

-10.34 |

|

外资 |

47 |

0.07 |

-7.84 |

|

|

私营 |

18795 |

28.94 |

-25.36 |

|

|

2.个体工商户 |

44470 |

68.49 |

-31.14 |

|

|

3.农民专业合作社 |

235 |

0.36 |

-52.43 |

|

表1 2024年全市新登记经营主体情况

(二)新登记经营主体行业分布有变化。2024年全市新登记经营主体5000户以上行业有5个,分别是:批发和零售业22908户,住宿和餐饮业7743户(上年度第三),农林牧渔业6334户(上年度第二),居民服务、修理和其他服务业5959户,租赁和商务服务业5377户(上年度第七)。这5个行业新登记经营主体数占总量74.4%,建筑业新登记经营主体数由上年度第五跌至第九。

新登记经营主体数保持正增长的行业有:电力热力燃气及水生产和供应业增速52.11%,租赁和商务服务业增速14.23%,卫生和社会工作业增速7.73%,文化、体育和娱乐业增速4.32%。教育、农林牧渔业、金融业、建筑业等4个行业新登记经营主体数同比下降较大,降幅超过50%。

|

产业行业 |

新登记经营主体 |

同比(%) |

新登记注册资本(亿元) |

同比(%) |

|

第一产业 |

||||

|

农、林、牧、渔业 |

6334 |

-54.12 |

29.7189 |

-77.86 |

|

第二产业 |

||||

|

采矿业 |

7 |

-22.22 |

0.57 |

-89.42 |

|

制造业 |

3381 |

-36.87 |

48.1834 |

-66.01 |

|

电力热力燃气及水生产和供应业 |

324 |

52.11 |

13.0926 |

-20.70 |

|

建筑业 |

2688 |

-50.97 |

57.0115 |

-83.77 |

|

第三产业 |

||||

|

批发和零售业 |

22908 |

-32.02 |

55.5199 |

-84.87 |

|

住宿和餐饮业 |

7743 |

-29.51 |

13.8733 |

-55.99 |

|

居民服务、修理和其他服务业 |

5959 |

-8.91 |

11.2228 |

-58.16 |

|

租赁和商务服务业 |

5377 |

14.23 |

137.002 |

-1.08 |

|

科学研究和技术服务业 |

3145 |

-4.58 |

115.9986 |

-89.98 |

|

交通运输、仓储和邮政业 |

3133 |

-11.02 |

670.1815 |

469.56 |

|

文化、体育和娱乐业 |

2052 |

4.32 |

9.9844 |

-91.19 |

|

信息传输、软件和信息技术服务业 |

885 |

-11.41 |

14.9378 |

-5.30 |

|

房地产业 |

416 |

-17.46 |

5.7277 |

-86.64 |

|

卫生和社会工作 |

251 |

7.73 |

6.5761 |

11.98 |

|

水利、环境和公共设施管理业 |

205 |

-12.77 |

7.155 |

-39.26 |

|

教育 |

109 |

-59.93 |

0.2586 |

-93.79 |

|

金融业 |

15 |

-53.13 |

33.0134 |

19.08 |

|

公共管理、社会保障和社会组织 |

1 |

-50.00 |

0.00 |

-100.00 |

|

其它数据 |

1 |

0.00 |

0.01 |

0.00 |

|

合计 |

64934 |

-29.31 |

1230.0376 |

-54.62 |

表2 新登记经营主体行业分布情况

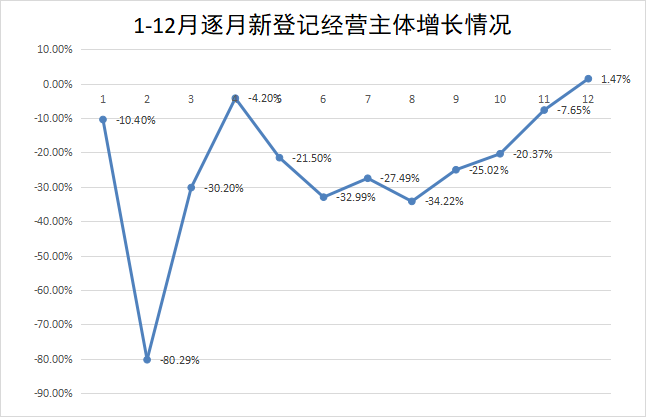

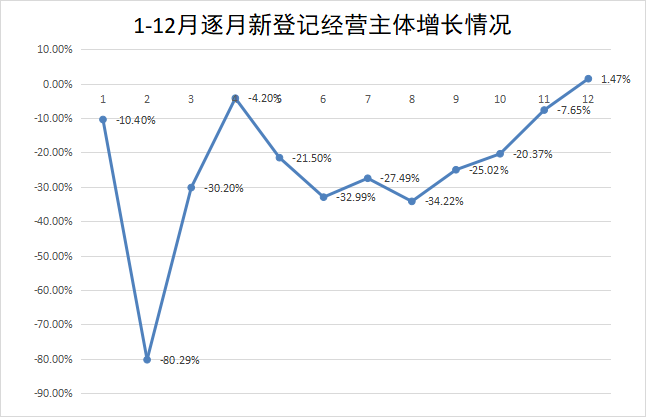

(三)全年新登记经营主体增速波动较大。2023年2月“惠商纾困贷”政策影响导致基数较大,2024年2月增速降至-80.29%,自8月起增速逐渐上升,12月实现同比1.47%的正增长。

表3 2024年逐月新登记经营主体增长情况

表3 2024年逐月新登记经营主体增长情况

二、期末实有经营主体情况

(一)经营主体增速放缓,但规模继续扩大。截止2024年底,我市实有经营主体509300户,同比增长3.12%,其中,企业151374户,同比增长4.23%。个体工商户348261户,同比增长2.81%。农民专业合作社9665户,同比下降2.43%。

(二)个体工商户和私营企业仍然是主要的经营主体类型。从类型上看,截止2024年底,实有主体占比最高的是个体工商户,共348261户,占比68.38%,其次是私营企业,共140559户,占比27.59%。

|

经营主体类型 |

数 量 |

|||

|

期末实有 |

占比(%) |

同比增速(%) |

||

|

合计 |

509300 |

100.00 |

3.12 |

|

|

1.各类企业 |

151374 |

29.72 |

4.23 |

|

|

其中 |

内资(非私营) |

10432 |

2.05 |

6.70 |

|

外资 |

383 |

0.08 |

3.79 |

|

|

私营 |

140559 |

27.59 |

4.02 |

|

|

2.个体工商户 |

348261 |

68.38 |

2.81 |

|

|

3.农民专业合作社 |

9665 |

1.90 |

-2.43 |

|

表4 2024年底实有经营主体情况

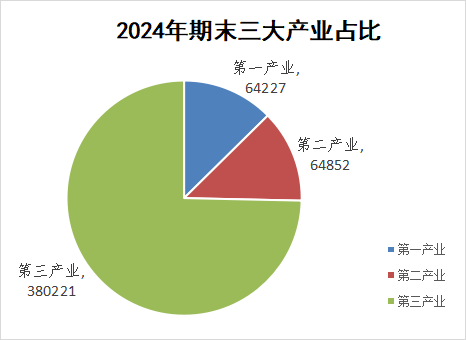

(三)产业结构较为固定。从行业分布上看,截止2024年底,第一产业实有经营主体64227户,同比增长4.43%,占比12.61%。第二产业实有经营主体64852户,同比增长1.40%,占比12.73%。第三产业实有经营主体380221户,同比增长3.21%,占比74.66%。与上年相比,第一产业、第三产业比重分别提升了0.16、0.06个百分点,第二产业下降了0.22个百分点。

|

类型 |

期末实有户数(户) |

比重(%) |

期末实有户数同比(%) |

|

第一产业 |

64227 |

12.61 |

4.43 |

|

第二产业 |

64852 |

12.73 |

1.40 |

|

第三产业 |

380221 |

74.66 |

3.21 |

|

合计 |

509300 |

100.00 |

3.12 |

表5—6 2024年底各产业实有经营主体及占比情况

三、经营主体退出情况

2024年度我市注销经营主体53073户,同比增长55.50%,增速较上一年度提升3.12个百分点。

从主体类型上看,个体工商户注销34563户,同比增长54.78%,占比65.12%;内资企业注销18002户,同比增长59.13%,占比33.92%;其它类型经营主体注销508户,同比增长3.04%,占比0.96%。

从行业分布上看,注销经营主体主要分布在:批发和零售业(23291户)、住宿和餐饮业(7552户)、制造业(4048户)、居民服务、修理和其他服务业(3907户)、农林牧渔业(3802户)、租赁和商务服务业(2758户)等六个行业。这六个行业注销经营主体占总数的85.46%。十个行业经营主体注销数增速超过平均水平,分别是:公共管理、社会保障和社会组织(150%)、采矿业(128.30%)、电力热力燃气及水生产和供应业(89.19%)、科学研究和技术服务业(82.81%)、租赁和商务服务业(80.03%)、信息传输、软件和信息技术服务业(75.66%)、农林牧渔业(70.26%)、制造业(63.89%)、水利、环境和公共设施管理业(58.11%)、批发和零售业(57.39%)。

四、县区经营主体发展情况

(一)各县区新登记经营主体发展不平衡。2024年,新登记经营主体数居前两位的县区分别为:裕安区12954户、霍邱县11542户;位于后两位的分别是:叶集区3216户、开发区2866户。各县区新登记经营主体同比均呈下降趋势,其中霍邱县、金安区、裕安区、舒城县同比下降超过30%,负增长态势显著。

(二)各县区实有经营主体增长均放缓。截止2024年底,我市实有经营主体数居前两位的县区分别为:霍邱县94397户、裕安区92457户;位于后两位的分别是:开发区19854户、叶集区31028户。霍邱县、金安区实有经营主体数增速较快,分别为5.84%、5.39%,舒城县较慢,为0.66%。

|

县区 |

新登记经营主体 |

期末实有经营主体 |

||

|

户数 |

同比(%) |

户数 |

同比(%) |

|

|

裕安区 |

12954 |

-32.00 |

92457 |

1.04 |

|

霍邱县 |

11542 |

-30.41 |

94397 |

5.84 |

|

金安区 |

10239 |

-31.36 |

68596 |

5.39 |

|

舒城县 |

9345 |

-38.54 |

78700 |

0.66 |

|

金寨县 |

7158 |

-15.06 |

64022 |

2.89 |

|

霍山县 |

3916 |

-24.50 |

33789 |

3.50 |

|

叶集区 |

3216 |

-22.45 |

31028 |

3.42 |

|

开发区 |

2866 |

-27.94 |

19854 |

3.15 |

表7 各县区新登记及期末实有经营主体情况

(不包括市市场监管局登记经营主体)

五、市“5+1”产业经营主体情况

(一)市“5+1”产业新登记经营主体数同比均下降。2024年度,我市数字创意(含现代服务业)产业新登记经营主体52543户,同比下降22.68%。绿色食品和生命健康产业新登记经营主体6744户,同比下降3.84%。高端装备制造(含新能源和节能环保)产业新登记经营主体4487户,同比下降14.24%。新一代信息技术(含智能家电、人工智能)产业新登记经营主体741户,同比下降22.65%。新能源汽车和智能网联汽车产业新登记经营主体617户,同比下降27.24%。新材料产业新登记经营主体613户,同比下降2.54%。

(二)市“5+1”产业实有经营主体稳步增长。截止2024年底,我市数字创意(含现代服务业)产业实有经营主体386072户,同比增长3.17%。绿色食品和生命健康产业实有经营主体42014户,同比增长5.35%。高端装备制造(含新能源和节能环保)产业实有经营主体25694户,同比增长8.66%。新一代信息技术(含智能家电、人工智能)产业实有经营主体7096户,同比下降2.22%。新能源汽车和智能网联汽车产业实有经营主体5853户,同比增长4.76%。新材料产业实有经营主体4250户,同比增长7.30%。

|

产业类型 |

新登记经营主体 |

期末实有经营主体 |

||

|

户数 |

同比(%) |

户数 |

同比(%) |

|

|

数字创意(含现代服务业)产业 |

52543 |

-22.68 |

386072 |

3.17 |

|

绿色食品和生命健康产业 |

6744 |

-3.84 |

42014 |

5.35 |

|

高端装备制造(含新能源和节能环保)产业 |

4487 |

-14.24 |

25694 |

8.66 |

|

新一代信息技术(含智能家电、人工智能)产业 |

741 |

-22.65 |

7096 |

-2.22 |

|

新能源汽车和智能网联汽车产业 |

617 |

-27.24 |

5853 |

4.76 |

|

新材料产业 |

613 |

-2.54 |

4250 |

7.30 |

表8 市“5+1”产业新登记及期末实有经营主体情况

六、有关建议

(一)强化政策保障,稳固发展根基。打好政策“组合拳”,加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策和改革开放举措的协调配合,增强政策合力。大力推行惠企政策“免申即享”,为企业提供“保姆式”贴心服务,提振经营主体信心和动力。持续开展为企服务进园区活动,全面落实帮企、惠企政策,指导企业用足用好政策,不断提高政策含金量、精准性、知晓度,让经营主体切实享受到政策红利,为提高经营主体发展质量提供有力保障。

(二)降低准入门槛,优化服务效能。严格落实《全国统一大市场建设指引(试行)》《市场准入负面清单》等要求,切实做到“非禁即入”,全面降低准入门槛。加强政务服务“一张网”建设,不断推动“互联网+政务服务”、“一网通办”、“容缺办”,推动更多高频事项网上办、掌上办、自助办,实现从网上可办向好办易办转变。依托政务服务平台整合办事服务系统,推动各类政务服务事项和应用“应接尽接、应上尽上”,为推进“高效办成一件事”提供数据支撑。

(三)加强要素保障,激发市场活力。不断完善人才“引育留用”全链条政策体系,持续创优人才发展生态,全方位培养、引进、用好各类人才,坚持以高素质人才引领高质量发展和现代化建设。加大对“政录企用”“鸿雁回归”等人才政策宣传力度,积极对接企业高层次急需紧缺人才的岗位需求,发挥“编制周转池”作用,激发人才创新创造活力。深入开展“金融服务进园区”活动,加大对制造业等重点领域和薄弱环节的金融服务力度。不断夯实配网运维基础,推进配电网工程建设由大规模停电作业向不停电或少停电作业模式转变,保障各级电网平稳运行。

(四)规范涉企检查,减轻企业负担。严格落实权责清单制度,对没有法定依据的要坚决清理,对法定依据发生变化的要及时调整,对没有实际成效的要予以取消。全面实施“双随机、一公开”和“综合查一次”监管,大力推进精准检查,能合并实施行政检查的,不得重复检查;能联合实施行政检查的,防止重复检查、多头检查。能通过书面核查、信息共享、智慧监管等方式监管的,不得入企实施现场检查。严禁任性处罚企业,不得乱查封、乱扣押、乱冻结、动辄责令停产停业。严禁下达检查指标,不得将考核考评、预算项目绩效与检查频次、罚款数额挂钩。

智能问答

智能问答 首页

首页 政务资讯

政务资讯 信息公开

信息公开 办事服务

办事服务 互动交流

互动交流 市场监管专题

市场监管专题

皖公网安备 34150102000132号

皖公网安备 34150102000132号